Convergencia regional y emprendimiento en España

Abril de 2025

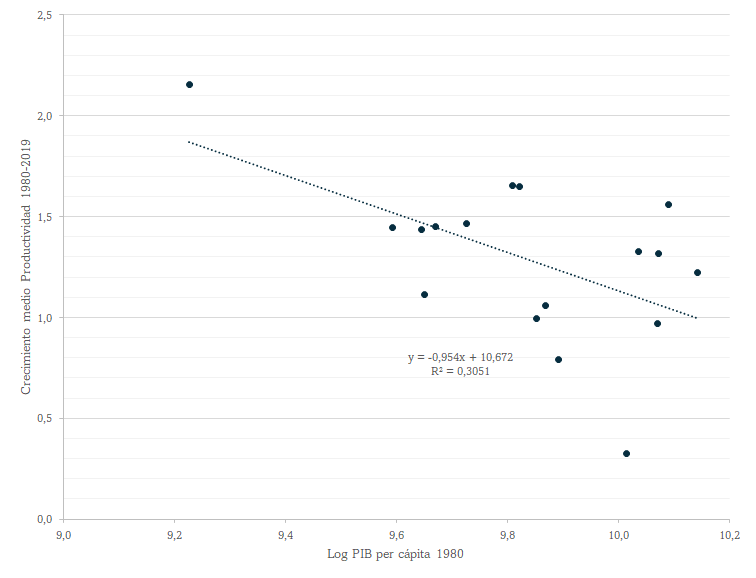

Aquellas que presentaban niveles más bajos de PIB per cápita en 1980 han experimentado un crecimiento más potente en las siguientes cuatro décadas, hasta la crisis de la COVID-19, tal y como atestiguan los datos del Banco de España en el siguiente gráfico. Sin embargo, si descomponemos este proceso en diferentes periodos de tiempo, podemos ver que el proceso de convergencia se ha ido frenando progresivamente hasta que, en el periodo 2008-2019, ésta se frenó en seco con un crecimiento mÃnimo del PIB per cápita en todas las regiones y sin apenas diferencias entre ellas.

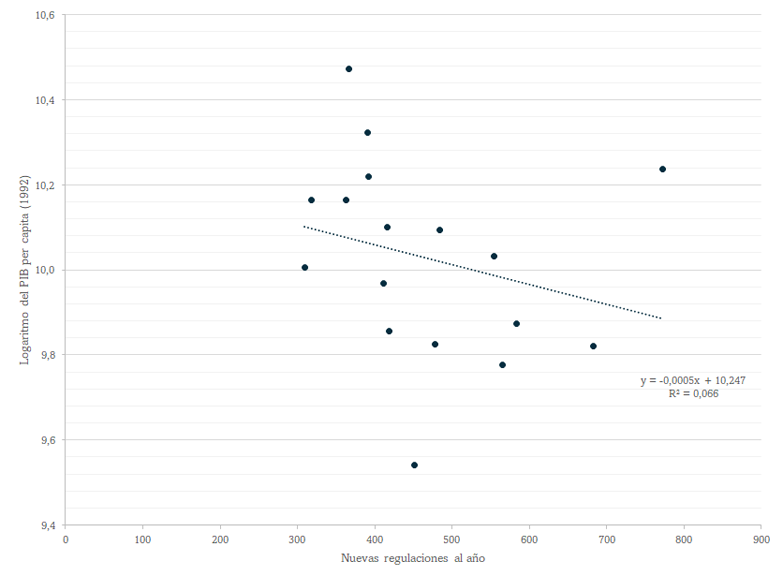

Aunque las razones para explicar esta falta de convergencia durante las últimas décadas son multicausales, y sin duda están principalmente motivadas por el impacto desigual de la gran recesión a partir de 2008, nuevos datos sobre la complejidad regulatoria pueden ayudar a entender una de las causas. En el siguiente gráfico se muestra la relación entre el nivel de PIB per cápita y el número de regulaciones aprobadas al año en cada comunidad autónoma entre 1995 y 2020. Puede apreciarse cómo han sido, precisamente, las regiones con menor PIB per cápita a principios de los años noventa las que han tenido un crecimiento relativamente más rápido en la complejidad regulatoria en las siguientes dos décadas. Esta tendencia es preocupante por varias razones, pero la principal es el efecto que puede tener un contexto regulatorio excesivamente complejo sobre el emprendimiento y la creación de empresas. Esto, en última instancia, es el canal a través del cual la complejidad regulatoria puede afectar a variables clave para la productividad, como la intensidad de capital; y para la renta per cápita, como la tasa global de empleo.

En ese sentido, disponemos de evidencia reciente para España sobre los efectos de una mayor complejidad regulatoria sobre la creación de empresas y el emprendimiento a nivel de provincia-sector, recogidos de forma detallada en Mora-Sanguinetti et al (2023). A partir de la estimación de modelos de datos de panel con datos de 2004 a 2018, los autores encuentran que un incremento del 10% en el número de regulaciones reduce la tasa de entrada de empresas a ese sector de actividad en 1,7 puntos porcentuales. Con el tiempo, este efecto también se traslada al empleo y a la densidad de empresas, con efectos negativos del 0,28% y el 0,05% respectivamente. Estos efectos muestran que, a largo plazo, el papel revitalizador que deben jugar las nuevas empresas en todos los mercados puede verse obstaculizado en contextos de gran complejidad regulatoria, derivando en el medio plazo en pérdidas significativas de empleo. ![]()

Además, el efecto de la complejidad regulatoria sobre el empleo es muy heterogéneo por tipo de empresa, y se concentra especialmente en las empresas más jóvenes, de menos de cinco años de vida, donde el efecto de un incremento del 10% en la complejidad regulatoria reduce en un 0,9% el nivel de empleo, frente a un efecto estadÃsticamente insignificante entre las empresas ya establecidas, con más de diez años de actividad. Esta nueva evidencia sobre los efectos de la complejidad regulatoria sobre el ecosistema empresarial coincide con una tendencia clara que puede apreciarse en España durante la última década, y es que las empresas pequeñas y medianas están perdiendo peso sobre el empleo total, tanto a nivel nacional como dentro de los diferentes sectores de actividad.

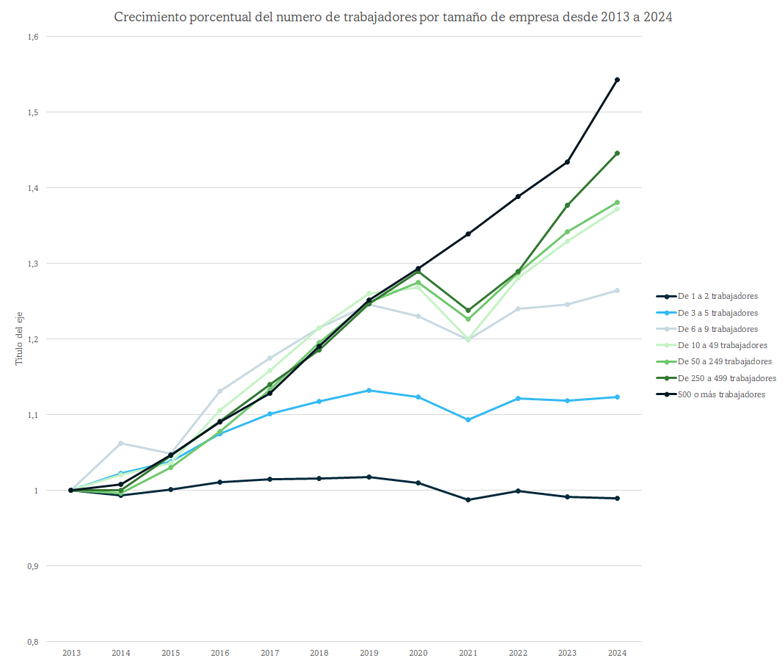

Concretamente, entre el año 2013 y 2024 el empleo creció en cerca de 4,2 millones de afiliados a la Seguridad Social, un crecimiento en el que las empresas de menos de cincuenta trabajadores solo han aportado 1,2 millones de ocupados, un crecimiento concentrado en las empresas de 10 a 50 trabajadores. De los tres millones de empleos restantes, prácticamente dos se han generado en empresas de más de 500 trabajadores (entre las que se incluye al sector público). Esta tendencia no ha hecho más que agudizarse tras la crisis de la COVID-19, y ya entre 2019 y 2024 dos tercios del nuevo empleo se ha generado en grandes empresas o el sector público.

Aunque esta tendencia de crecimiento del peso del empleo de grandes empresas puede reportar beneficios en términos de productividad y crecimiento salarial por un mero efecto composición, algo que de hecho ha sucedido en los últimos cinco años, esto sucede a costa de un menor crecimiento en regiones periféricas y áreas rurales. Estos lugares muestran un creciente éxodo de trabajadores jóvenes para formarse y trabajar en grandes ciudades, que se suma a la pérdida de población por el envejecimiento natural que va a experimentar España en las próximas décadas. Este proceso puede desembocar, como ya se ha visto en paÃses como Reino Unido o EE. UU., en lo que el profesor de la London School of Economics, Andrés RodrÃguez-Pose, llamó "la venganza de los lugares que no importan", a través del apoyo polÃtico a candidatos u opciones populistas que, paradójicamente, ponen en riesgo el crecimiento de todas las regiones de esos paÃses.

En los próximos años, España enfrenta el desafÃo de mantener el crecimiento y, simultáneamente, retomar la convergencia regional que se frenó en 2008, un reto en el que la entrada de nuevas pymes en las regiones con menor renta y mayor porcentaje de población rural será la pieza clave para dotar a estas áreas de un crecimiento suficiente para poder fijar población a largo plazo.